自己とは何か——。古くからあるこの問題に対して、近代以降の私たちは、「自己とは私=個人である」という暫定的な答えを当てはめてきました。個人は、理性を持って、自立しており、揺るぎないアイデンティティを持つ、環境とは切り離された存在……そんな「常識」に基づいて、現在のさまざま社会制度が成立しています。

他方、近年では人のアイデンティティが流動的になりつつあることが指摘され、「私」は一つではないこと、相手との関係性の中でその都度異なる「私」が発揮されることなどが言われるようになりました。そこに登場したのがアバター技術です。昨今では、テレプレゼンスロボットを活用した社会参画や、メタバースにおけるアバターとしての自己の生活が当たり前になりつつあります。また、VRと心理学の研究では、アバターという身体変容体験が、人の「心」を変化させることが見出されてきました。

では、いま、アバターと自己はどういう関係にあるのか。どうすればアバターと自己はより良い関係を築けるのか。

本記事ではこうした問題を考えるために、京都大学教授で哲学者の出口康夫氏と、東京大学 准教授で、アバターによる身体拡張を通じた認知/社会性の拡張の研究を行う鳴海拓志氏による対談を企画しました。

出口先生は、「自己=わたし」ではなく「自己=われわれ」と捉え直す「われわれとしての自己(Self-as-We)」を提唱しています。「できなさ」から出発したこの自己観を手がかりに、「自立した個人」という概念を解きほぐし、アバターと共に冒険して生きる自己(We)について議論します。

出口 康夫 / Yasuo Deguchi

1962年大阪市生、哲学者・京都大学大学院文学研究科教授、文学研究科副研究科長、人と社会の未来研究院副研究院長、応用哲学倫理学教育研究センター⻑、副プロボスト(理事補)。京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。専門は数理哲学、分析アジア哲学。近著に『What Canʼt Be Said: Paradox and Contradiction in East Asian Thoughts』(Oxford UP 2021、共著)。

鳴海 拓志 / Takuji Narumi

2006年東京大学工学部システム創成学科卒業。2008年同大学大学院学際情報学府修了。2011年同大学大学院工学系研究科博士課程修了。2011年より同大学情報理工学系研究科知能機械情報学専攻助教。2016年より同大学同専攻講師。2019年より同大学同専攻准教授。博士(工学)。バーチャルリアリティや拡張現実感の技術と認知科学・心理学の知見を融合し、限られた感覚刺激提示で多様な五感を感じさせるためのクロスモーダルインタフェース、五感に働きかけることで人間の行動や認知・能力を変化させる人間拡張技術等の研究に取り組む。日本バーチャルリアリティ学会論文賞、グッドデザイン賞など受賞多数。

アバターと「われわれとしての自己」

鳴海拓志(以下鳴海):

私はバーチャルリアリティ(VR)を使った研究をしており、人の感覚を編集する五感インターフェースの研究を行ってきました。最近興味を持っているのは「アバターが人の思考や行動を変える」ということです。

一般に、身体が変容すると、それに応答するように心——認知や行動など——も変容します。例えば、高い身長のアバターがコミュニケーションの積極性を誘発する、立場の異なる他者をアバターで体験することが利他行動や偏見の改善をもたらす、といった研究報告がさまざまにあります。これを上手に活用すれば、望み通りの心を引き出すために身体を設計するというエンジニアリングが可能になる。

人は、生身の身体で積み上げてきた自己イメージに縛られて無意識のうちに能力や行動を制限していますが、アバターを使えばこうした殻を破れるのではないか。そんなことをナイーブに考えていました(例:「ゴーストエンジニアリング: 身体変容による認知拡張の活用に向けて」)。

しかし研究を進めていく中で、アバターは技術だけでなく、社会や倫理の観点からもよく議論される必要があると気がつきました。近年「アバターで、なりたい自分になろう」といったフレーズをよく聞くようになりましたが、しかしみんなの「なりたい自分」とは何なのか。変身できる技術があったとしても、それをどう使えば「良い」のかが分からない。これはまだ仮説の段階ですが、「なりたい自分」になるには他者に対してアイデンティティを宣言することと、他者からその宣言を承認されることの両方が必要なのではないかと考えています。他者のまなざしを抜きにして行われる個人的な「変身」では、アバターとしての自己は自らのアイデンティティへと統合されていかないのではないか、と。

そうした経緯から他者との関係の中に見出されるウェルビーイングについて考えていく中で、出口先生の「われわれとしての自己(Self-as-We)」という概念を知りました。出口先生は、アバターという技術をどのように捉えていますか?

出口康夫(以下出口):

私が「われわれとしての自己(Self-as-We)」を考え始めた際、アバターのことを明確に意識していたわけではありませんでしたが、その後アバターについて知るにつれ、アバターとSelf-as-Weは互いに相手を啓発しうる、親和性の高い概念だと考えるようになりました。

端的に言って、アバターを持つことで、自己が「We化」しうる、ないしは「自己のWe化」が前景化しうると思います。自己という概念は、長らく、英語で言えば「I(私)」、つまり一人称単数の個人だと考えられてきました。最近では人と人との関係性の中に見出される自己である「関係的自己」という考えも提案されていますが、それでも「自己とはIのことだ」という考えはまだ根強く残っています。

これに対してSelf-as-Weでは、「自己=We(われわれ)」だと捉えています。「I」は「We」の一員ではあるけれど、自己と完全にイコールの存在ではない。アバターとしての自己、ないしはアバターと自己の関係もこのようなWeという枠組みで考えると、新しい視座が開けるのではと考えています。

鳴海:

「アバターとしての自己をWeとして捉える」というのは具体的にはどういうことでしょうか?

出口:

「この生身の私だけが自己で、その自己が複数のアバターを使っている」というように、「自己=わたし」とアバターたちの関係を主従関係のように考えるのではなく、「生身の私」と「私が使っているアバターたち」を一つの共同行為を行う仲間の集団として捉え、その集合全体(We)を自己と捉え直すということです。

例えば高身長のアバターを持つことで、生身の私自体も変わりうるというお話でした。同時に、そのアバターが追加されることで、「私+アバターA+アバターB……」という、「私」とアバターたちからなる「われわれ」のメンバーも確実に変わっています。「われわれ」のメンバーが変わるということは、「われわれ」が変わるということです。自己を「私」ではなく「われわれ」と考えるなら、これは自己のアイデンティティの変化に他なりません。生身の私が変わろうが変わるまいが、アバターを追加した時点で、私が属する自己は変わらざるをえないことになります。

私たちはただ一人だけで、他の何者にも頼ることなく、自足して行為し、生きることはできません。私たちは私ではなく「われわれ」として行為を行い、生きているのです。行為や生の主体は「I」ではなく「We」なのです。このように見た場合、アバターないし「アバターとしての自己」とは、生身の私と並ぶ、この行為や生の主体としてのSelf-as-Weを構成する様々なエージェントないしアクターの一つということになります。

複数のアバターを束ねるもの

鳴海:

「複数のアバター+生身の自分」というWeで生きていく。その場合、新しい「アバターとしての自己」がWeの仲間入りをするための条件はあるのでしょうか?

例えば研究者、スポーツ選手、国会議員……のように異なるロールを持つアバターを瞬時に切り替え続けられたとしても、その全てのアバターに等しく充分に自分らしさを感じられない場合もあるような気がします。複数あるアバターとしての自己は、何によってWeとしてまとまるのでしょうか。

出口:

ここでのWeは一つの行為、正確に言えば共同行為に参画するエージェントの集まりです。つまり一つの共同行為に対して一つの「われわれ」が対応することになります。結果として、例えば研究者アバターを含んだ「われわれ」は共同で研究行為Aをする、バスケットボール選手をアバターとする「われわれ」はバスケットボールという共同行為Bをする……というように一つ一つの共同行為ごとに、異なるWeが立ち上がるわけです。重要なのは、行為Aと行為Bが一見バラバラだったとしても、私たちはそれらを、その都度、ないしはずっと後になってはじめて、統合して捉えることもできるということです。例えば、通勤電車に乗る、オフィスに入る、コンピューターを立ち上げる、会議をする……といった細かい一つ一つの行為は、「一日の仕事をする」というより大きな行為に統合することができます。このような統合をどんどん拡張していって、生まれてから死ぬまでの全ての行為を統合して「人生する」という一つの大きな行為を想定することも可能です。この場合、「わたし」がこのような意識を持つことで、「人生する」という行為を共同で行う膨大なエージェントからなる大きなWeが立ち上がります。このようなWeは時として我々の個人的な生を軽々と超えていきます。例えば我々のような研究者は、ある研究のコミュニティに属して数十年の間活動をして、やがてはリタイアし亡くなるわけですが、その後も研究のバトンは引き継がれていきます。この場合、研究コミュニティ全体が一つのWeとして、「研究する」という個々の研究者の営みを超える大きな行為をしていることになります。もちろん我々が常に、このような大きな行為や、大小様々な行為の間の多重構造を意識している訳ではありません。ただそのような意識を持った場合、それに伴い大きなWeが立ち現れることになります。

ご質問に戻ると、あるアバターに「自分らしさ」が感じられないというのは、それを使って行う行為と「わたし」が通常行なっている他の行為との間に密接な連関、言い換えるとそれらを統合する大きな行為が見い出せていないことを意味するのではないでしょうか。

鳴海:

複数のアバターが自己として束ねられるということについて、よく「自分がたくさんいたら、本当の自分が分からなくなりそうで怖い」といった不安の声を聞きます。そういった人たちに、いま先生が仰ったようなアバターを含んだWeとして生きることは怖いものではないと、どのように説明したらいいと思いますか?

出口:

「本当の自分」とは、人生を通じて安定的、持続的に存在している、比較的大きな「かたまり」としての行為なのではないでしょうか。そのような行為が存在せず、個々の行為が互いにバラバラなままの場合、私たちは「本当の自分」を見失い、不安に陥るのです。複数のアバターを用いた行為が、こういった「大きなかたまり」に属さないケース、ないしはこれまであった「大きなかたまり」を逆にバラバラにしてしまう場合も、同様の不安がよぎるのだと思います。

先にも触れたように、かつてはバラバラだった行為が事後的に統合されるという事態も起こりえます。例えば、無関係に思えた数十年前の営みが、実はいまの仕事と結びついていたということに、後になって気づくこともあるのです。この場合、過去の行為や経験に後付けの意味が付与されることで、過去の「われわれ」といまの「われわれ」が「ライフワークする」という一つの大きな「われわれ」に集約されることになります。この場合、それぞれの時期の「わたし」もまた、大きな一つのWeの一人のメンバーへと統合され、「ライフワークする」Weを構成する一人のメンバーとしてのアイデンティティが後付け的に確立されるのです。

多数のアバターが登場した場合でも、それぞれがその都度、生身の私と行う共同行為が、たとえ事後的であったとしても、このような大きな目的を持った大きな行為の一環として位置付けることができれば、アイデンティティ・クライシスを避けることができるのではないでしょうか。

鳴海:

自分の使っているアバターは全てWeのメンバーであり、それらは集団として自己を形成している。「私もアバターも、どちらも本当の自己である」というよりは、「私もアバターも、どちらも同じ自己のメンバーである」ということですね。

出口:

その通りです。もちろん、人間はあらゆる行為を一つの目的の下に収斂できるほどの長期的な視野を常に持ちあわせているわけではありません。私たちは、せいぜい数ヶ月、数年程度のスパンの計画をぼんやりと持ちながら、あとは場当たり的に生きていることの方が多いのです。私はその状態を「フォグ・オブ・ライフ」と呼んでいます。「人生という霧」ないしは「霧の中の人生」といったところでしょうか。

人生はフォグに覆われている方が自然な在り方だと思います。時々この霧が、過去から現在を貫く一つの目的に気づくことでパッと晴れたりする。共通の目的が発見されることで、以前はバラバラのように思えた数々の行為が、一つの大きな行為を成すための部分行為として統合されます。このようにしてWeやIの通時的なアイデンティティが成り立ちます。

もちろん、このような後付けの統合が成り立つかどうかは人生の最後まで分かりません。統合が起こらず霧の中で人生を終えることも十分ありえます。でも、それはそれで一つの人生のあり方だと思います。

アバター時代のアイデンティティ

鳴海:

アイデンティティの問題は、「自己=I」の時代からずっと論じられていますよね。人間は、自分は過去から未来にわたって「同じ」だと直感して生きているし、社会的にも同一人物として扱われる。けれどもよく考えてみると、昨日の私と明日の私が本当に「同じ」だと保証してくれるものが実はないことに気づく。Self-as-Weという概念の導入は、このアイデンティティの問題をどのように変えるのでしょうか。

出口:

まず、これまでの哲学では、アイデンティティの問題にアプローチする道が、ざっくり言って二つあったと思います。一つはアイデンティティとは何かを探す道。もう一つは、「アイデンティティなど存在しない」と開き直る道です。

後者の「アイデンティティなど存在しない」としてディスアイデンティティを打ち出す立場は、20世紀後半のポストモダン思想において典型的に見られます。ジル・ドゥルーズの分人論もそのような流れにあると言えます。また自己の存在を否定する仏教思想の無我説も、このラインの古典的な例です。

Self-as-Weは、強固なアイデンティティを探し求めてきた西洋近代の思想とは違いますし、アイデンティティを完全に否定するポストモダン思想や仏教の無我説とも違います。アイデンティティの存在は否定しませんが、それを目的による行為の統一性と捉え直します。そしてこの統一性は、場合によっては後から取り消されたり、再構築されたり、再確保されうると考える。

以前は見出せなかった行為の間の意味的な繋がりに数十年後に改めて気づくことによるアイデンティティの後付け的発見は、逆に言えば、不変の確固たるアイデンティティなどないという事態への開眼でもあります。例えば「かつては一貫してると思っていた行為の間には、実は一貫性はなかったという」という気づきは、アイデンティティを後付け的に取り消すことになるのです。

Self-as-weでは、アイデンティティは液状化・流体化するとも言えます。例えば大学というコミュニティでは、毎年メンバーが変わる新陳代謝が起き続け、何十年かすると全く別のメンバーからなるWeへと変化を遂げていきます。けれども、そこにはある種のアイデンティティや連続性を感じられます。このことはIについても言えることですが、Weにおいてはより前景化することになります。アバター時代のアイデンティティは、このような液状・流体的なものになるのではないでしょうか。

鳴海:

メタバースでよく話題に挙げられるのは、「アバターを使えば、現実の自分の特性とは無関係に、全く新しい物語を始めることができる」ということです。ここには、身体的・社会的な条件をリセットする、ある種の「匿名化」機能が含まれています。

新しいアイデンティティを自ら積極的に作り出そうという振る舞いは、特定のユーザーにはポジティブに作用しているように見える一方で、さまざまな理由でそれを好ましく思わない人も存在します。複数の「アバターとしての自己」をより良いWeとして統合するにあたって、匿名性はどのように機能すると思われますか?

出口:

行為や生の主体は、Iからアバターに移っているのではなく、Iとアバターを合わせたWeが担っていると考えるべきです。新しいアバターを作って新しい物語を立ち上げても、もともとあったWeにアバターが加わって新たな拡張されたWeが生まれるだけで、決してIはなくなりません。

アバターを操作している人は、これまで引きずってきたIを消し去って別の何かになれたと思っているのかもしれませんが、実はそうではない。もちろん、「わたし」の意識の焦点は「わたし」自身に当てられたりアバターに当てられたりするでしょうが、自己はWeとして、Iを含んだまま存在し続けることになります。

鳴海:

その時身に纏っているアバターが匿名であろうがなかろうが、生身の身体も他のいずれのアバターも、どれひとつ消えることなく、常に集団として自己を構成していると。

出口:

もちろん、匿名化されたアバターによって、Iが持っているさまざまな社会的タグ付けから自由になることがポジティブに働くケースもあります。例えば「分身ロボットカフェ」では、思い通りには動かない身体を持った生身のIとロボットとしてのアバターの共同作業を通じて、生身のIとロボットを含んだWeによる社会参画が実現されています。この場合、生身の身体の不自由さが後景化されることで、「身障者」という社会的レッテルの匿名化がはかられ、そのようなレッテルから自由なWeが実現されていると言えるかもしれません。

(東京・日本橋にある「分身ロボットカフェDAWN ver.β」。2019年より実証実験を繰り返し、2021年には常設店をオープン。外出困難者である従業員がロボット「OriHime」をアバターとして遠隔操作することで、配膳や接客等のサービスを実現している実験店舗だ)

一方で匿名化は、人々の「群衆化」、つまり社会やコミュニティに対する責任感の集団的喪失をも招きえます。フェイクニュースやヘイトスピーチといった問題は、匿名化がもたらす責任の希薄化によってもたらされている部分も少なからずあると思います。アバターを含んだWeは生身の私をも含んでいます。アバターがバーチャルなメタバースの住民だとしたら、生身の私はリアルな世界の一員です。アバターを持ったWeはバーチャルとリアルにまたがった存在なのです。匿名化されたアバターを含むWe全体を、自らが属しているバーチャルとリアル、両方の世界に対して責任感を持つように設計していくことが重要です。

鳴海:

Weという集団の中で、どのようにIの主体感を考えていくかという問題ですよね。これには、自分の振る舞いがWeに影響しているという実感を確保する必要がありそうですね。

より良いWeをつくるための共冒険性

出口:

行為の主体としての自己をWeだとすると、責任の主体もIではなくWeになります。WeのメンバーであるIは、常にWeのメンバーの一員として、We全体を良くしていくことに対して道徳的な責任をもっていることを自覚する必要があります。

鳴海:

その責任をみんなで守っていくためには、ルールとして外から課すのではなくて、内発的に道徳的な態度を身につけられるかが大事ですよね。

出口:

メタバースで出会うアバターとしての他者であれ、リアルで出会う肉体を持った他者であれ、例えば会話や社交や社会の維持といった広い意味での共同作業を行うパートナーである限り、同じ「われわれ」の一員としての他者です。同じWeのメンバーとしての他者との間には、これまた広い意味での互恵的な関係があることを思い起こさせる仕掛けをメタバースに組み込むのも一つの案だと思います。

鳴海:

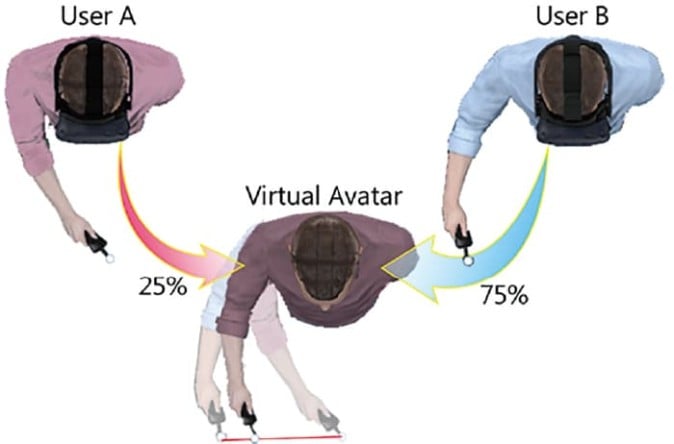

我々の研究室ではいま、1つのアバターを2人で動かす「融合身体VR」の研究をしています。これは例えば、2人のユーザーが、それぞれの身体の動作が50%ずつ混ざって反映される1つのアバターに没入する、という体験です。

この融合身体VRで共同行為をすると、認知科学で「We-mode」と呼ばれる状態が発現すると考えられています。We-modeは、それぞれのユーザーのインタラクションによって生じる、個々のユーザーには還元されない集合的な認知モードです。最初はうまく動けないペアも、しばらくやっているうちに段々と相手の意図が読めるようになってきて、動きが揃ってくる。ユーザーの様子を観察していると、どうやら「お互いがいたからこそうまくいった」と感じられることが重要なんじゃないかと思います。相手はサボっていて自分だけでもできる時や、相手に邪魔されてうまくいかない時にはWe-modeにならない。

出口先生が仰ったように、相手をそこにいる存在として認識するだけじゃなくて、自分と共存している、共益的な関係になっているとを認識する仕掛けが作れると良さそうだと、こうした実験結果からも思います。

(Fribourg, R., Ogawa, N., Hoyet, L., Argelaguet, F., Narumi, T., Hirose, M., & Lecuyer, A. (2020). Virtual co–embodiment: Evaluation of the sense of agency while sharing the control of a virtual body among two individualsより引用)

出口:

非常に興味深い研究だと思います。私は、Self-as-Weのメンバーを結びつける一つの原理は「共冒険性」だと考えています。一緒に冒険をすること、共にリスクを冒すことです。さらに言えば、身体を賭ける、失敗したら痛みを伴うという身体的コストを共同で引き受けることでもあります。例えば、身体に食い込む重さを感じながらお神輿を一緒に担ぐ行為は、一緒に転んだり、下手をしたら怪我をしたりする危険と常に隣り合わせです。でも、だからこそフェローシップ、仲間意識が生まれる。

一方、失敗の恐れがないことや、失敗しても大した損害が発生しないことを一緒にやっても、フェローシップは生まれにくい。成功するか失敗するか分からないという危うさ、フォッグオブライフの霧の中で、共に冒険をすることが重要です。融合身体VRでWeが生まれる際にも、この共冒険性が関わっているのではないかと思います。

鳴海:

最近僕らのチームでは、分身ロボットカフェのパイロットさんたちにインタビューでの調査も実施して、アバターを使った遠隔就労において、どのような充実感が得られるのか、そのためにどのような条件が満たされる必要があるのかについて研究しています。

これもまだ仮説の段階ですが、働くという行為それ自体の他に、分身ロボットカフェのコミュニティとしての役割も重要なのではないかと考えています。分身ロボットのパイロットさんたちが「自分たちは、分身ロボットカフェという社会的意義の大きいプロジェクトを、仲間と共に推進している」という実感も、充実感に良い影響を与えているのではないかということです。

自分がそれまでできなかったことができるようになるだけでなく、その過程を一緒に冒険してくれる仲間がいる。これは共冒険性という概念の一つの表れなのではないかと思います。

そうなると、どうすればあるコミュニティに対する帰属感を生起できるのか、が次の課題としてありそうです。出口先生はどう思われますか。

出口:

そのお話もとても興味深いですね。分身ロボットカフェで起きているのは「I do」から「We do」への転換の前景化ではないでしょうか。Iが行うあらゆる行為は、実は一人のIだけでは行えず、常に We を必要とします。その意味で、全ての行為は「We do」なのです。

例えば「自転車に乗る」という行為において、人間は自転車の動作の隅々までを完全にコントロールできているわけではありません。私たちは自転車に、100%の保証がないまま、行為ないしは行為者性(エージェンシー)の一部を委ねざるをえないのです。自転車は、私たちにとって、単なる道具というより共同行為者なのです。同じことは、道路、道路を整備してくれた人、自然環境についても言えます。「自転車に乗る」という行為は、Iの単独行為ではなく、これら無数のエージェントとの共同行為なのです。

分身ロボットカフェは、アバター・テクノロジー、カフェという特別な空間、それらを支えるスタッフなど様々なエージェントがいてこそ成り立っている活動です。そこは、自分一人では何もできないという単独行為不可能性が際立つ場なのです。だからこそ行為のWe性が意識されやすいのではないでしょうか。

「できなさ」からはじまるフェローシップ

鳴海:

We doの感覚を持つのに適した人数規模はあると思いますか? 数人のグループであればWe doという意識をしやすいような気がしますが、例えば日本という規模までWe doの意識を拡張することはできるのでしょうか。

出口:

人間にとって一番原初的なWeは、頻繁に直接会っていて互いに顔を見知っている集団だと思います。このような集団のメンバーは数人か、せいぜい十数人くらいかもしれません。

そのような小集団からWeの範囲を広げていく際に重要となるのは、「一人では何もできない」という根源的な「できなさ」の自覚を共有することです。他のエージェントによる支え——意図的なもの、無意識的なもの、邪魔をしようとしていたのに結果として助けてしまったものなど、いろんな支えがあると思いますが——がないと、私は一人ではどんな行為もできない。この事実に気づけば、自分の行為を支えてくれているエージェントの集合としてのWeが見えてくるのだと思います。

「自分一人でできることがある」、「自分の二本の足だけで立つことができる」と思っているとWeは見えません。このことは個人であれ集団であれ同じです。ある行為が、それに明示的に関わっている特定の集団だけでは実はできないことに気づくと、その外側にもWeが広がっている風景が見えてくるのです。

理性的な単独者が、少なくとも人生の選択といった重要な事柄は一人で自足的に成し遂げることができるはずだ、というのが近代の理念です。多くの社会システムもこの理念に基づいて設定されています。行為が一人で自己完結するという考え方では、自分の「できなさ」やWeの必要性、不可欠さ、不可逃脱性は後景化してしまう。ここに近代の限界があると感じます。

鳴海:

出口先生は、Weとしての団結感を醸成するために「外」は必要だと思われますか? もしそうだとすると、集団的なウェルビーイングを追求することは同時に、自分達とは関係ない、敵としての外集団を持たなければならないということになってしまわないでしょうか。例えば、宇宙人が攻めてきた時に初めて、地球人というWeが急に立ち上がるかもしれない。

出口:

「外」を持ってしまうことは、Weの宿痾です。また「彼らではない我々」「アンチXX」というネガティブアイデンティティを持ち出すことが、Weの団結を強めるための最も簡単な方法の一つでしょう。人類は進化の過程で、外部を排除することでアイデンティティを形成する習慣を身に着けてしまったのかもしれません。そのような外部を排除する姿勢が、いわば病理的に増悪すると、彼らが「奴ら化」してしまいます。その最悪のケースが戦争で、「奴ら」にはミサイルを落としても良いということになってしまう。

外部にミサイルを落としても良いという考えは、外部の人たちがいなくても自分たちは自足的なWeとして生きていけるという誤った前提にもとづいています。外部の「奴ら化」は「IやWeの自足性」という神話によって引き起こされるのです。

しかし少し考えてみれば、どのようなWeでも自分だけでは自足できないという根源的な「できなさ」を抱えていることが分かります。例えば日本というWeも、食料や石油などの必需品を外部から輸入してはじめて成り立っているのです。

鳴海:

現在のSNSなどの言論空間を見ていると、Weの宿痾が強く出てるような気がします。外側に敵を作り、「彼らではない我々」を確認する行動は珍しくありません。現在のSNSは言語ベースのコミュニケーション空間ですが、これがメタバースという身体性を備えた場にシフトしていくことで、宿痾が悪化する可能性もあると思いますか?

出口:

たとえ身体性を備えたとしても、メタバースのデザイン次第では状況がかえって悪化する危険性もあると思います。例えば、私たちは嫌なことを考えたり、想像したりした場合、そのような考えを意識から遠ざける、Wish awayすることができます。ゲームなどのデジタル環境にもそのような意図的な存在消去を可能にする「Wish away 装置」が備わっている場合があります。ゲームで出会った敵が強すぎた場合、その場面をなかったことにして、もう一度一からやり直す機能などがそうです。

デジタル的な身体性を備えたアバターが闊歩するメタバースに、このようなWish away 装置が装備された場合、気に入らない相手の存在を容易に消し去ることができてしまいます。その場合、相手をWeの仲間として尊重し、少々気に食わないことがっても、何とか折り合ってやっていこうとする粘り強さが鈍磨してしまう恐れがあると思います。もちろん現実の相手はWish awayできませんし、またしてはいけません。でもメタバースで、デジタルであるとは言え身体を持った相手をWish awayすることに慣れてしまった場合、リアルな相手をWish awayすることに対する抵抗感が薄れてしまう危険性があるのではないでしょうか。

自己観の転換をもたらすもの

鳴海:

「われわれとしての自己」を社会制度のレベルで実現するためには、社会の構成員の多くが、近代的な古い個人観ではなく、Self-as-We的な自己観を持つ必要があると思います。社会規範や人類の自己観を大きく転換させるためには、何が必要なのでしょうか。

現在ではまだ、近代的な一人称単数の個人を前提にした法制度・社会制度が主流であり、これはSelf-as-Weの考え方とは相性が悪い部分も多くあります。例えば、遠隔操作したロボットが暴発して誰かを怪我させたら、その責任はどこにあるのかとか、複数人が共同で操作した一つのアバターで稼いだお金はどう分配されるのかとか。

出口:

難しい問題ですが、鍵は二つあると思います。

一つは、価値観は歴史の中で作れるもので、時代とともに変化しうるということです。日本で近代的な自足的な人間観が定着したのは明治維新以降ですし、本家本元のヨーロッパでも近現代の価値観が生まれたのは十八世紀です。また、このような人間観、価値観に対してオルタナティブを探る動きも既に出ています。例えば個人的な人権に加えて、グループとしての人権も明記し尊重していこうというアフリカの動きがそうです。このようなムーブメントの積み重ねによって、Self-as-We的な考えも、数十年や数世紀をかけて広まっていく可能性はあると思います。

二点目として、そうした変化を促す装置として重要なのは、やはり教育です。人権をはじめとする近代の価値観が社会全体に広まるのに、教育が果たした役割は非常に大きいと言えます。物心ついた時から接してきた価値観は、その人の深層に根付きやすいと思います。We的な価値観の社会浸透は、近代の教育理念の改革を通じて始めて可能になると思います。もちろん、教育を通じた価値観の根付かせは、洗脳などにも結びつきうることですから、非常に慎重に行われるべきことですが。

——最後に、今後「メタバース」に携わる全ての人に向けて、メッセージをお願いします。

出口:

アバターやメタバースについて考えたり、それらを作っていく際に、近代的な自足的なIという視点だけではなく、非自足的な個人とその裏返しとしての不可逃脱的なWeという視点をも持って頂ければと思います。例えば、私と独立した新たな自己としてアバターを作るというより、複数のアバターとリアルな私が互いに共冒険者として支えあうWeとしての自己を拡張するという視点です。近代的なIをやめてWeに鞍替えするのではなく、両方の視点が多層的に重なっているようなメタバースを作って頂ければと思います。

鳴海:

近代的な自己観の中にとらわれたまま技術だけが先行していくと、見落とされてしまうものがあるような気がしています。「生産性が何%上がるか」という効率主義、「完全」というお手本に合わせるように能力を補うべきだという人間観が推進した技術もたくさんありますが、しかしそれだけではウェルビーイングの実現には至らない気がします。

「われわれとしての自己」のように「実は一人では何もできない」「自分はさまざまなエージェントに支えられている」という立脚点から始まる議論をもっとしていくべきだと感じています。「便利さ」というものさしだけに縛られない、哲学を導入した議論の場を作っていきたいですね。

(執筆・聞き手:yunoLv3、編集:水原由紀)

The post 【特集】わたしとアバターと自己と:メタバース時代の「自己」とは何か考える 京大教授・出口康夫×東大准教授・鳴海拓志対談 appeared first on Mogura VR.