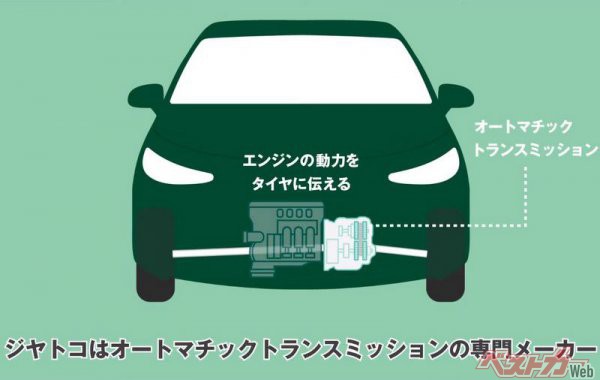

50年以上に渡りオートマトランスミッションの生産実績があり、CVTの累計生産台数は5000万台を超え世界トップシェアを誇るジヤトコ株式会社は、2022年5月にバイオミメティクス(生物模倣)を活用した湿式クラッチを新開発したと発表した。

何やらキリギリスとカエルの足を参考にクラッチの耐久性などを大幅に改善できたらしい。

生物由来の技術と言えば空力関係に応用されている話をよく聞く。風切り音の低減にフクロウの羽を模擬するとかは有名な話だ。車にも空力改善の応用技術はいろいろある。

まずは冒頭で述べたジヤトコ株式会社のバイオミメティクス活用クラッチの話から詳しく解説する。

文/伊達軍曹、写真/トヨタ、ジヤトコ、ユーグレナ、スバル、マツダ

【画像ギャラリー】サメとミドリムシからの「バイオミメティクス」応用製品を写真でチェック!!(7枚)画像ギャラリー

■レースや市販車に取り入れられているバイオミメティクスとは?

諸君は「バイオミメティクス」という言葉をご存じだろうか……? と、いきなり上から目線ですみません。かく言う筆者もつい5分ほど前に知った言葉なんですが、バイオミメティクスとは、要は「生物模倣」のこと。

山歩きをしていたら服にひっついたゴボウのイガからヒントを得た「マジックテープ」や、蚊に学んだ「痛くない注射針」、ヤモリの足から生まれた最先端の「ヤモリテープ」などなどのアレです。

我らが自動車界でもF1においてはバイオミメティクスが活用されており、水中を高速で泳ぐカジキにヒントを得たトヨタF1の「エアロスタビライジングフィン」は、その後の市販車にも転用されました。

■ジヤトコ株式会社が新開発したバイオミメティクスを活用した湿式クラッチ

そしてこのたび、我々ドライバーがトランスミッション関係で日頃からお世話になっているジヤトコ株式会社が、バイオミメティクスを活用した湿式クラッチを新開発したとのこと。

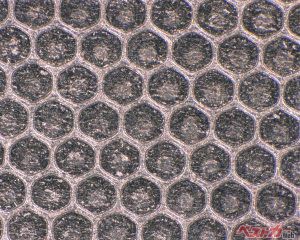

それは「湿式クラッチの摩擦特性と耐久性を高次元で両立する表面加工技術」で、カエルとキリギリスという2種類の生物の足裏に配列された六角形模様の微細構造をヒントに、クラッチのスチールプレートの表面に排油性能を高める特殊加工を施すというもの。これにより、摩擦特性の安定性や耐久性を大幅に向上させることができるらしい。

なるほどそれは凄い!――というのは大嘘で、私はこの話が1mmも理解できません。スチールプレートって何ですか? ええと、自動車用の湿式多板クラッチは、スチールプレートと呼ばれる金属板と、フェーシングプレートと呼ばれる金属板に摩擦材を貼り合わせたものを、交互に配置した構造となってるんですね? はあはあ。そしてそのスチールプレートのほうの耐久性が、この生物模倣によって格段に向上したと。なるほどなるほど、なんとなくわかってきました。

■技術オンチな筆者がわかりやすく? 簡潔にまとめると……こういうこと??

プレスリリースの先を続けましょう。

「キリギリスの足には接触面とのスティックスリップ現象を抑制し、滑らかな摩擦を作り出す機能があり、カエルには濡れた接触面をグリップする機能があると考えられています」

……カエルの足は素人なりにイメージできるとして、「スティックスリップ現象」って何ですか? 「静摩擦力が作用する状態と動摩擦力が作用する状態が、交互に発生することによって起きる振動現象」との註釈が付いてますが、註釈を読んでもまったくわかりません! わからないので、問題は先送りしたまま次にいきましょう。

「この両者に共通する六角形の形状をクラッチのスチールプレート側に加工することで、低温時の伝達安定性やクラッチの耐久性を高めました。これまでクラッチの性能向上は、主にフェーシングプレート側の摩擦材の性能向上に主眼が置かれてきましたが、表面加工をスチールプレート側に施すことで、クラッチの性能を高めることが可能となります。ジヤトコの社内試験では、耐久性、摩擦特性ともに大幅に改善することを確認しました」

ええと、相変わらず細かいことはほとんどわからない技術オンチな筆者ですが、こう見えて実は現国は得意で、偏差値70以上ありました。今回のリリース文がもしも現代国語の試験問題だとしたら、以下のように大意をまとめればおおむねOKでしょう。

「AT専門メーカーのジヤトコは、カエルとキリギリスの足を生物模倣した新技術の開発に成功した。これまではクラッチのフェーシングプレート側摩擦材の性能向上が主眼に置かれていた。しかし、スチールプレート側に表面加工を行うことで、さらにその加工をカエルとキリギリスの足に共通する六角形の形状に特殊加工することで、低温時のクラッチの安定性やクラッチの耐久性が大幅に向上することがわかった」

……わかりやすい! と自画自賛しながら、技術については相変わらずチンプンカンプンなので、今後のジヤトコさんのATやCVTの耐久性が結論としてさらに向上していくことを、下町の片隅からそっと祈りたいと思います。

■ミドリムシから生成するバイオディーゼル燃料の「DeuSEL」(デューゼル)

このほか、バイオミメティクス=生物模倣を生かした車関係の技術といえば、「いすゞとユーグレナが共同開発したミドリムシを原料とするバイオディーゼル燃料」なんてのもあるそうで。

DIESEL(ディーゼル)とeuglena(ユーグレナ)を組み合わせた造語である「DeuSEL」(デューゼル)というこの新燃料は、ユーグレナ(和名:ミドリムシ)から作ったバイオディーゼル燃料。性能的には石油由来の軽油と同等であるらしい。

ユーグレナ社からいすゞへのDeuSELの供給は2020年3月中に完了し、いすゞ自動車藤沢工場と湘南台駅を結ぶシャトルバスでは2020年4月1日から、このDeuSELが使われているとのこと。ううむ、乗ってみたい。でも「石油由来の軽油と性能は同等」だから、乗っても違いはわからないのか?

■空力改善に大人気のサメ

また、「SUBARU WRX STI」がSP3Tクラス優勝を果たした2019ニュルブルクリンク24時間レースで走った車両には――スバリスト各位はとっくにご存じの話でしょうが――「サメ肌塗装」と名付けられた、ザラザラのマット塗装がされたとのこと。

これは「ボディ表面から空気が剥離して発生する小さな渦を抑制することで空気抵抗の低減を狙う」という塗装で、原理としては競泳用の鮫肌水着と同じですな。スポンサーロゴが貼られていないルーフ前部とフェンダー上部のルーバー、ドアミラーの3箇所は、特にザラザラしているらしいです。ううむ、触ってみたい。

鮫といえば、2008年のF1で流行した「シャークフィン」はその後、一般の市販車でも「シャークフィンアンテナ」として当たり前に取り入れられてますが、これも(言うまでもなく)鮫の背びれを模したもの。

コストはかかりますし(けっこう高い)、受信感度もどうなのかわからないシャークフィンアンテナですが、見た目の問題として、少なくとも筆者は今さらロッドアンテナには戻れませんね。シャークフィンアンテナ最高!

【画像ギャラリー】サメとミドリムシからの「バイオミメティクス」応用製品を写真でチェック!!(7枚)画像ギャラリー

投稿 思わず目からウロコ!? 生物の生態システムから生まれたクルマ界のメカニズム4選 は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。